1 “生命”从五十岁开始

土壤微生物学家李阜棣是陈文新的“老学弟”。1949年,他们在武汉大学农学院(1952年与湖北农学院等合并成立华中农学院)相识,陈文新是比李阜棣早一年入学的学姐。

“那时候,陈文新在农学院还是很有名的。”1951年5月初,陈文新收到了毛主席的亲笔信。“当时,很多同学都看了这封信。”李阜棣记得很清楚,“毛主席在信中说,希望你们姊妹们努力学习或工作,继承你父亲的遗志为人民国家的建设服务。”

同学们这时才知道:陈文新的父亲陈昌(字章甫)是中国共产党早期湖南学运和工运的领导者之一,也是毛主席当年在湖南第一师范求学时的同窗挚友。

1952年大学毕业后,陈文新留校,在华中农学院土壤农化系任助教。第二年,她获得苏联留学名额。在北京预科学习后,于1954年9月底赴苏联季米里亚捷夫农学院学习土壤微生物学。1959年,学成回国,陈文新进入北京农业大学。

“文革”结束恢复工作,陈文新选择了“既艰辛耗时又偏僻生冷”的研究——根瘤菌。

早在1936年,陈文新的老师陈华癸就在英国洛桑试验站研究豆类—根瘤菌共生固氮,他深知这项研究的艰苦。

“这是一项很细致、繁琐的工作。”同为陈华癸的学生,李阜棣记得恩师鼓励学姐时说:“研究这个,你就要坐冷板凳,要吃苦!”

“根瘤菌是老掉牙的问题,有什么好做的?”同事们对此也不感兴趣。但陈文新下了决心,于是,陈华癸送给她四个字“安贫乐道”。

“1978年是科学的春天,我的科学‘生命’也是从快50岁才开始的!”2018年夏天,陈文新回忆起自己的科学历程,不无感慨:“过去那个年代耽误的时间太多了,现在国家发展得多好啊,科学研究条件多好啊!”

2 敢于和国际权威“较真儿”

从上世纪80年代初开始,陈文新带领学生、组织同行,开始广泛调查采集豆科植物根瘤菌——它能够为农田生态系统提供其所需80%的氮,并改良土壤结构。

1988年,经过8年枯燥、繁琐的重复性实验,陈文新发现了一个新属。这是人类发现的第四个根瘤菌属,也是第一个由中国学者发现并命名的根瘤菌属——“中华根瘤菌”(Sinorhizobium)。

陈文新能吃苦,也敢于和国际权威“较真儿”,修正了国际学界一些传统观点。100多年来,根瘤菌的“宿主专一性”被视为其重要特性。陈文新的研究证明,一种植物可与多种根瘤菌共生,上述传统观念不能准确归纳根瘤菌与豆科植物共生关系。

很长一段时间,国际学者认为“多样的根瘤菌共生机制与根瘤菌的物种系统发育历史无关”。陈文新团队在2012年研究发现,在根瘤菌适应共生互作和其他环境条件的过程中广泛调用了系统分支特有的基因,这个过程受着根瘤菌物种形成机制的调控,而这个过程本身也可能就是根瘤菌物种形成与分化的重要途径。1998年,陈文新受邀与美国学者L.D.Kuykendall共同撰写《伯杰氏系统细菌学手册》第二版中根瘤菌篇章。编写过程中,L.D.Kuykendall却又邀请他人参与,并否定当时根瘤菌/土壤杆菌分委会认同、国际学界认定的根瘤菌分类新体系,将中华根瘤菌属等四个属合并为一个属Rhizobium——这无疑否定了过去几十年根瘤菌分类学家研究的成果。

陈文新坚决反对,拒绝署名并向根瘤菌/土壤杆菌分委会和《伯杰氏系统细菌学手册》编委会通报。最终,L.D.Kuykendall的错误意见被否定,他不得不向陈文新道歉。

“中华根瘤菌属,能够得到国际学术界的接受和认可,很不容易。”10月10日,新西兰梅西大学教授张学贤在微信群里感慨说,“不仅仅是名字中的‘中华’,还涉及一个重要模式菌种的相应改名。”当时,已有模式菌种(Rhizobium meliloti)命名在前,中华根瘤菌属的命名,无疑是让“‘老子’跟着‘儿子’改”。“世界规则如此,这种事还经常发生。”

数十年严谨的研究,让陈文新有了这份“较真儿”的自信。

3 十年里四份建议书

绿色发展,世界潮流。陈文新希望广泛发挥根瘤菌的固氮作用,减少化肥大量使用造成的环境污染,提高土壤肥力,改善生态环境。

1999年,73岁的陈文新听到国家“西部大开发”的号令后,邀请几位科学家共同上书国家有关领导和部委,建议将“根瘤菌—豆科植物共生体系”纳入西部种植计划,让小豆科在西部大开发退耕还林还草中发挥大作用,并在西部开展了较大规模的牧草种植接种根瘤菌试验。

2006年,当发现豆科与禾本科植物间作能克服“氮阻遏”,促进豆科植物更多结瘤固氮后,陈文新又与多位院士联名向中央提出《合理利用农作物种植体系减少化肥污染》的建议。这期间,陈文新团队等进行了牧草和大豆品种的高效根瘤菌筛选和多地区的田间小区试验,增产效果很好。

2012年,党的十八大提出“把生态文明建设放在突出地位”——这让陈文新深受鼓舞。她又与10位院士联名向中央上书,提出建立“国家级生物固氮工程技术研究中心”的建议。

80多岁时,陈文新还四处奔波,宣传推广根瘤菌。她的书桌上,常常摆放着两份报纸——《中国农大校报》和《中国科学报》,时时关注着学校发展和科学前沿。

2013年11月,陈文新在《中国科学报》发表建议书,呼吁《发展新型无废弃物农业,减少面源污染源》,提出“有机肥与化肥结合,种地与养地结合;充分利用生物固氮,减少氮肥用量;豆科与其他作物间套轮作,发挥生物间互惠作用;豆、禾间作混播,发展草地农业”等建议,希望为实现我国绿色农业可持续发展和改善城乡人民生活环境提供可靠保证。

陈文新用半生的勤谨研究,带领中国根瘤菌分类研究进入了新时代,她曾说:“我过去做的是基础工作,理论要为实践服务,我不能让那么多株菌老死在库里……希望为减少氮肥使用、改良土壤、改善生态环境和农、林、牧业持续发展尽一份力量。”

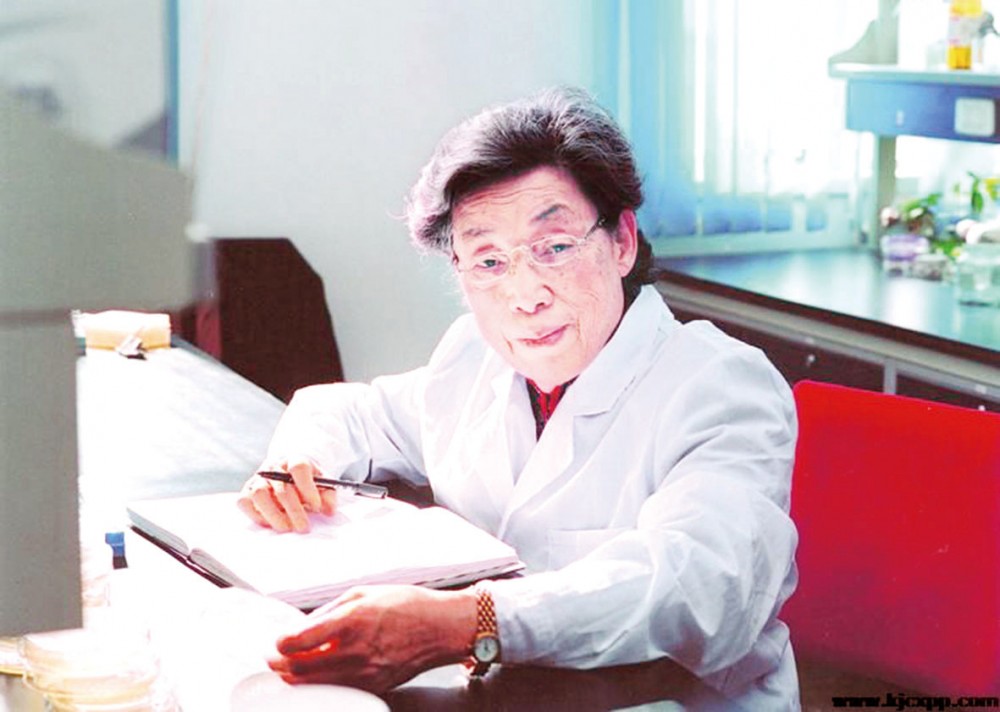

陈文新(1926年9月23日~2021年10月7日),中国科学院院士,土壤微生物及细菌分类学家,中国农业大学生物学院教授、博士生导师,主要从事根瘤菌分类与应用研究。她一手创立的“中国农大根瘤菌研究中心”成为我国现代根瘤菌分类学的开拓者,引领我国的根瘤菌分类研究进入世界先进行列。

治学名言

陈文新心语

我是农村长大的,对农村和农民的情况比较了解,觉得中国的农民很苦,农业比较落后,所以想学农。

我们对根瘤菌的认识还是很不够的,但在研究过程中认识不断提高,新问题也不断出现,从而研究领域不断拓宽,又进一步获得新的认识,这就是不断的积累,不断的创新。

对自然现象的研究必须从大量的资源入手,先获得它最基础的信息,结合其生态环境,多方分析,逐步深入,最终才能对它有本质的认识,才能有更多理论和技术的创新。

农业需要可行的技术方案来降低生产中对化肥、农药的依赖,从而构建起支撑我国人与自然和谐相处,永续发展的生态与环境基础。

我过去做的是基础工作,理论要为实践服务,我不能让那么多株菌老死在库里……希望为减少氮肥使用、改良土壤、改善生态环境和农、林、牧业持续发展尽一份力量。

延伸阅读

辗转求学烈士遗孤自图强

1917年,陈文新的父亲陈昌与毛泽东同在湖南一师附小任教,同住长沙青山祠,一锅吃饭,亲如一家。

不幸降临,1930年初,陈昌同杨开慧一起惨遭反动派杀害。

从此,母亲毛秉琴一人艰苦求生,抚养姐妹三人。父亲牺牲前对母亲的唯一嘱托是:“好好抚育三个女儿,继承父志”。母亲含辛茹苦,千方百计让三个女儿多读点书,她知道有了知识、有了本领才能自立于社会。

1942年,陈文新远赴武冈战时中学——国立第十一中学求学。这所中学名师荟萃,德高望重的老师们诲人不倦的精神给她留下了深刻印象,成为她终身学习的榜样。

1945年抗战胜利,陈文新高中毕业回到家乡教了两年小学,她把工资积攒起来,于1948年考入武汉大学,靠勤工俭学维持学习。

进入武汉大学,陈文新选择了农学院的农业化学系。第一堂课上的是著名植物生理学家石声汉教授讲授的《植物生理学》,“石老师在黑板上画了一株有根、茎、叶和花的向日葵,画得很漂亮,给同学们仔细地讲植物的生理过程。”这堂课陈文新至今还记忆犹新。这让当时的她兴奋不已,觉得上大学“真是件幸福的事情”!

1949年9月,农业化学系更名为土壤农业化学系,这让对土壤研究产生浓厚兴趣的陈文新如愿以偿。“当时有很好的业务学习条件,每个课程有理论讲授,也有实验操作”,回忆那段如饥似渴的求学时光,陈文新依然印象深刻,“图书馆藏书丰富,环境幽静,真是个进德修业的好地方。我感到很新鲜,每天学习很紧张,但很有兴趣。”

留学苏联毛主席教诲牢记心

1951年4月,正在武汉大学读书的陈文新为母亲代笔,给毛主席写了封信,在信中她向毛主席汇报了自己上学的情况。5月初的一个早晨,她收到毛主席的亲笔回信:“希望你们姐妹们努力学习或工作,继承你父亲的遗志,为人民国家建设服务!”

这年七一前夕,在北京华北农科所(现中国农业科学院)实习的陈文新受邀到毛主席家做客。毛主席说:“你父亲为人民而牺牲,要学习你父亲的精神”,并为她写下了“努力学习”四个字。陈文新暗下决心牢记毛主席的教导,为人民和国家服务。

1954年,正在北京留苏研究生预备班学习的陈文新再次被邀请到毛主席家做客。这次,毛主席和她进行了一次深入的谈话,主题是农业生产。这一次见面长达六小时,他们聊了很久。陈文新发现,毛主席对农业、对土壤改良十分了解,他甚至还谈到了苜蓿、根瘤菌、固定空气中的氮等问题。毛主席给陈文新上了根瘤菌的第一课,他讲到了空气,说豆科植物固氮是把空气中间的氮气变成肥料,工业和农业都应该多利用空气。

这次谈话不久,陈文新便前往苏联进入季米里亚捷夫农学院学习土壤微生物学,成为当时年轻的土壤微生物学家费德罗夫博士的第一名中国研究生。1958年岁末,陈文新的论文顺利通过答辩,获得副博士学位。