刘若庄(1925年5月25日~2020年10月8日),中国共产党党员,中国科学院院士,著名物理化学家,中国计算化学奠基人,北京师范大学化学学院教授,开创了中国电子结构计算,长期从事分子间相互作用、化学键和化学反应理论的研究,先后在氢键、配位场理论方法、有机导体和半导体理论计算、激发态势能面和光化学反应机理探索等方面取得了丰硕成果。

1 教学相长,理论与实践相结合

1927年,量子化学的诞生开启了探索微观化学世界之门。但直到50年代末,量子化学还处于理论发展阶段,并且我国关于它的一切还停留在浅表性研究。

尚未硕士毕业的刘若庄在跟随物理化学家唐敖庆教授进行科学研究时,逐渐将注意力放在化学反应的理论应用上,并形成将已有理论应用于实际例子以说明或解决问题的科研思路。这也为中国量子化学的发展开创了一个新的方向,即应用量子化学。

1951年,刘若庄被聘请到辅仁大学任教。因1952年全国高校院系调整,他随辅仁大学化学系一同并入北京师范大学。当时北京师范大学还处于重教学、轻科研的状态,刘若庄以超前的认识和独到的见解,不断向领导提出建议。他认为科研与教学是相辅相成的,高校任课老师必须要有科学研究,在与同行交流中了解先进理论,在科研中掌握实践技能,提高教学能力。

1955年,刘若庄重新拾起因繁重教学而被搁置的真正的科学研究。受L.C.Pauling的《化学键的本质》一书及唐敖庆教授的文章启发,他开始研究“水分子间氢键的键能”课题。

氢键,是氢原子同时和两个电负性较大的原子如氮、氧、硫结合形成的相互作用。这种相互作用广泛存在于有机体系和生物体系,是深入理解化学反应和生命现象及过程的不可忽略的基本科学问题。

刘若庄将化学键作用能的近似计算公式和理论方法应用计算氢键键作用,以量子力学原理出发得到水分子模型,计算水分子中氢键的键能,从而说明了形成氢键的主要作用力。这种创造性地利用电子云的概念解释氢键本质的方法远优于当时国际上流行的点电荷模型。这也意味着刘若庄在独立学术研究道路上迈出了重要的一步。

随后刘若庄又对氢键进行了其他方面研究。

60年代初期,他带领学生研究紫外吸收光谱,通过对比其他形成氢键的体系的实验现象,证实异丁基异腈、异丙基异腈与萘酚之间可以形成氢键,并且从量子化学角度,采用电子配对法,对异腈与羟基形成氢键的共价成键作用的大小以及离位能进行计算,从理论上说明异腈与羟基之间能够形成氢键。

这项工作被录入1965年“全国科学技术研究成果”中。刘若庄的理论与实验相结合的科研思路不仅走通了,走得还分外顺利。这在60年代前后,无疑是超前的。

2 借改革春风,开展系统量化研究

1974年,刘若庄与北京师范大学其他学科同仁组成了量子力学小组,以多学科结合形式开展对量子力学的研究、探讨。他们用量子化学方法研究离子注入机理的工作成果,后获得1978年科学大会奖。

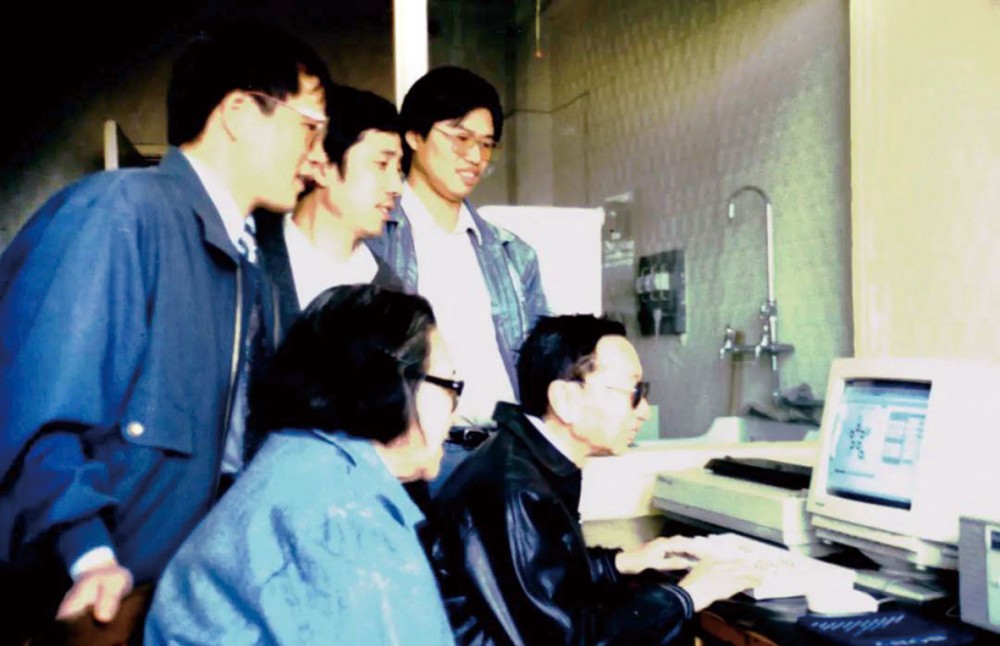

1978年,刘若庄和同事一起创办了量子化学研究室(2005年与物理化学教研室合并,更名为理论与物理化学研究所),并开始研究生培养。面对着师资力量和硬件设备的严重缺乏,他与同事通过自力更生和争取外部资源,解决一个个困难。

缺少合适的教材,他们就自己根据课程安排编写;缺乏重要课程的老师,他们就请校内和兄弟院校的知名老师前来访问讲学,为学生传授先进的知识。这使得量子化学研究室一开始就以高起点开展教学和科研工作,在研究室教学中也逐渐形成了理论与实践相结合、占领学术制高点的人才培养模式。

为了实现创新和突破,他最先尝试将能量分解方案发展用于分析反应过程中过渡态和中间体各组分间的作用本质,并且完成了赝势能量分解方案和能量梯度法。

“赝势”顾名思义,是一种假想的位势,是为了简化计算而发展起来的一种经验方法。一般认为,原子之间的相互作用是由原子的价层电子决定的,而内层电子的贡献很小甚至可以忽略,因此,在研究体系的状态变化时,只考虑价层电子的运动状态变化就足够了,而内层电子的运动可以近似地用事先拟合好假想的势函数表示。

1984年,他提出新的赝势能量分解方案和赝势能量梯度法,创造性地采用赝势从头算法,来代替日本著名量子化学家Morokuma的能量分解方案中的全电子从头算法,得到了一种以赝势从头算为基础的变分能量分解方案,从而使含重原子的化学反应机理的研究得以实现。这项工作在1987年让刘若庄荣获国家教委科技进步奖二等奖。

3 挑战新难题,探索光化学领域

不满足于平淡的重复性工作,喜欢不断挑战新难题的刘若庄保持着对未知世界的好奇和探索精神,开始向光化学领域的奋进。

他与学生方维海在研究丙烯醛的光解离反应机理时,发现当前结论虽可以研究清楚基态和激发态的两条反应途径,但已有结果无法解释反应如何回到三重态。不满足于当前成就的他们花费大量时间深入研究,最终得到了一个新发现,即广为接受的不交叉规则对于多原子体系来说具有局限性,认为含三个或以上原子的体系,原理上势能面之间是可能交叉的。

经过实验技术的改善,这个发现已被证实。他们还总结出研究光化学反应的有效途径之一是将ROHF和MRCI相结合,并创造性地将反应途径方法用于研究激发态反应的全过程。

1998年,刘若庄与得意门生方维海再度携手合作,继续光化学反应研究。在他们科研成果的推动下,北京师范大学化学系成为国内理论光化学领域的一面旗帜,在国际上享有盛誉。

1999年,刘若庄当选为中国科学院院士,十几年后,他的学生方维海也当选为中国科学院院士。

2003年,他们的成果“势能面交叉与光化学反应的基础理论研究”荣获教育部自然科学奖一等奖。这项工作结合计算机技术,解决了系列有机分子光化学反应的详细机理问题,应用和发展了量子化学的理论方法。

刘若庄一生专注科研,他的精神将永远激励着后辈学子奋斗前行,献身科研,为祖国的发展贡献力量。

刘若庄心语

搞科研首先要有自己的研究方向,要有自己的想法。要老跟着原先导师做,就不会有自己的发展。

搞科研要不怕吃苦,做科学研究要有执着精神。一个人哪怕只做出一点点的成绩,都需要艰苦奋斗,没有什么巧的路可走。

做学问不能固步自封,拓宽国际视野十分重要。

教了一辈子的书,能够成为对学生在做人、做学问方面有所帮助的好老师,是我一生的追求。我希望我做到了这一点。

我觉得我是中等人才,不是什么特别聪明的人,但我很努力。

虽然我这一辈子都不太平坦,但是读书期间很幸运,总能碰到好老师。

延伸阅读

年少清苦曲折完成求学路

1925年5月25日,刘若庄出生于北京一个书香世家。当时,家道中落,一家人生活十分清苦,一度需要借款维持生活。这也使刘若庄较早养成了质朴、笃实的品质和作风。

受父亲“无一日不读书”文人情怀的潜移默化和母亲严厉的教育影响,刘若庄培养并保持着阅读的习惯,读书成为他生命中不可分割的一部分,也是他日后开展科研工作的有力后盾。同时,父母诚实做人、认真做事的态度更让刘若庄印象深刻,成为其做人的毕生追求。

他上中学时,正值抗日烽火燃遍华夏大地。受战事影响,刘若庄六次易校,辗转求学,坚持完成初高中学业。1943年,他放弃保送机会,凭借优异的成绩考入私立北平辅仁大学化学系。

进入辅仁大学以后,老师们仍旧用英语授课,这对很多学生来说都是一件比较痛苦的事情,因为上课听不懂,也跟不上老师讲课的速度做笔记。这对刘若庄并没有一点妨碍,他的笔记上不仅有老师写在黑板上的内容,还有老师讲出来的内容。因此,大学期间刘若庄经常考全班第一名。

1947年,刘若庄考入国立北京大学理科研究所化学部攻读研究生学位,师从号称北大“三大民主教授”之一的袁翰青教授。这期间,他学会了最基本但很重要的一项能力——查找文献,为今后的实际科学研究奠定了基础。1950年尚未硕士毕业的刘若庄留校工作,成为了物理化学家唐敖庆教授的助教,从此开始了教学和科研之路。

推动国际科研交流和人才培养

做学问不能固步自封,拓宽国际视野十分重要。这是刘若庄清醒的认识。自1979年开始,他就多次参加国际学术会议,并且和国内同行积极筹备中日双边理论化学讨论会,多举措推动中国与国际理论化学同行的全面、深入交流。

与此同时,长年教书育人的刘若庄深知“授人以鱼不如授人以渔”。在科教过程中,他十分重视学生“举一反三”思维的培养。他在给学生讲授薛定谔方程时,会介绍薛定谔的思想方法、方程提出时所处的量子力学创立背景及其对物理和相关学科的深远影响,潜移默化地帮助学生树立联系与发展的观点,培养他们辩证地看待世界的习惯。

刘若庄还积极将自己所学所感与他人分享,以推动知识的普及。为了让更多人能系统地了解量子化学,1977年他在著名期刊《化学通报》上连续发表两篇文章,并在1983年根据教学体会编著《量子化学基础》,向人们系统介绍量子化学的发展及理论应用。

1984年,受教育部委托,刘若庄利开设“量子化学基础计算讲习班”和“物质结构助教进修班”,讲授量子化学相关知识和科研成果,培养国内访问学者。

刘若庄对于学术的态度一直都是认真而严谨的。他在研读文献的时候,一定会对文献里现成的公式重新推导一遍,直到完全研究明白