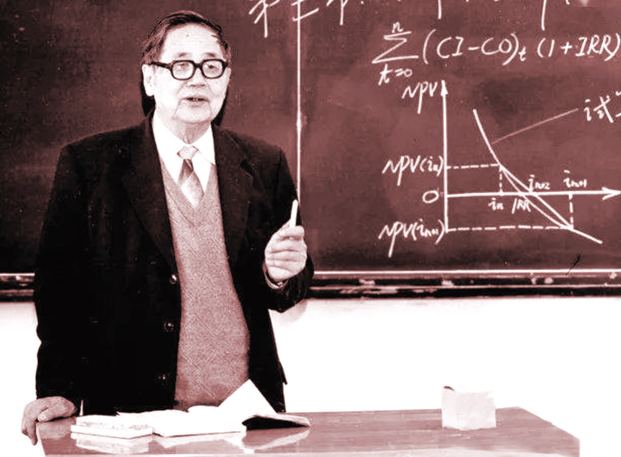

李京文院士给学生讲课

李京文心语:

研究经济问题,不但要懂经济,也要懂技术,还要把技术跟经济结合起来。研究技术变化和经济发展的相互关系,这就是技术经济学的由来。

技术经济学是自然科学与社会科学结合而成的一个交叉学科,着重研究技术和经济之间的关系。

要做好技术经济学课题,就需要掌握数量经济学这一重要量化工具。

标志性的科学成果和主导技术往往具有颠覆性特征,而且均对解放生产力、推动文明演进产生了革命性的影响。

我父亲和姐姐都从事教学科研工作,从小便耳濡目染,对学术研究和教书育人始终有浓厚的兴趣。更重要的是,我一直认为用自己的学识、著作培养下一代、影响社会是一件神圣的事情,虽然清苦,但是我喜欢。

回顾一生,有两件事情最让我有成就感,一是对技术经济、数量经济理论做了比较详细的研究,二是培养了一批学生,我希望他们能把我的理论知识传承下去,发扬光大。

李京文院士作报告

1、留学苦读五年,归国投身建设

李京文考上大学的同年,为了应对国内人才资源严重稀缺的困境,新中国开始向苏联大规模派遣留学生。

大一结束时,经过一系列严格选拔,李京文成为留苏预备生。在苏联老师的指导下,他以每天50个单词的进度突击学俄语,一年后顺利踏上了前往莫斯科的旅程。

在苏联,李京文先后就读于普列汉诺夫国民经济学院和莫斯科国立经济学院,多年后回顾那段留学生涯,他说:“我当时的想法是,既然在苏联留学,我就要学得更多一点,一定要多为国家作贡献,所以就开始更加认真地学数学,而且把数学在我的工作中使用。”

对于李京文的留学生涯,他的夫人余平连用了三个“很”来形容:“很认真、很刻苦、很努力,节假日都不出去,所有的时间都用来读书。”

“我们一人一年的花费,相当于国内一个农民十几年的生活费,如果没念好书,就会辜负国家的信任。”余平这样形容当时留苏学生的心理状态。

李京文没有辜负国家的信任,最后以各门课程和毕业论文全优的成绩毕业。原本,李京文得到了留校继续深造的机会,他思前想后,考虑到国家正是用人之际,“不如早点回去”。

1958年,李京文踏上归途。

回顾5年留苏时光,让他印象最深的就是1957年11月17日那天的经历。

一大清早,他和其他中国留学生一起汇集到位于列宁山上的莫斯科大学礼堂。不知等了多久,随着一阵人潮涌动,欢呼声和掌声响起,毛主席带着中国代表团成员出现在了礼堂里。

毛主席给他们做了报告,谈世界形势,谈祖国建设。多年过去,回忆起当天的经历,李京文说:“那些话语鼓励着我和千千万万青年奋发向前,为创造美好的世界努力学习、工作、拼搏。”

2、重启学术生涯,“换轨”更是“回归”

归国之后,“二五”计划已经开始了,李京文没有进入学界,而是服从国家分配,到河北省计委工作,成为了一名国家干部。尽管学术理想只能暂时搁置,但他对经济学的兴趣一直热度不减。

改革开放后,在技术经济学的创立者、时任国家科委副主任于光远的倡议下,中国社科院开始筹备成立技术经济研究所,这是全国第一个以技术经济为研究对象的国家级学术研究机构。后来,又与经济研究所数量经济研究室和工业经济研究所管理现代化研究室合并,正式更名为数量经济与技术经济研究所。

经过李德仁、徐寿波、乌家培三任负责人的努力,这个全新的研究所即将结束筹备状态,中国社科院开始物色首任所长人选。这个角色不好找,既要懂专业,又要懂管理,还要能团结人。

机会留给有准备的人。

技术经济学作为一门新学科在蓬勃生长的同时,李京文也像八九点钟的太阳那样一直在奋斗。从苏联归国后,他先后在河北省计委、国家计委、北京经济学院、国家建委、建材部和国家建材总局等单位任职,用夫人余平的话来说,就是“都按国家的需要来走,组织上安排去哪里就去哪里”。

1985年,李京文被正式任命为数量经济与技术经济研究所首任所长。

此时的李京文,已是国家部委的正局级干部,从政界转换到学界,无异于一次“大型换轨”,不过,对于李京文来说,这次换轨更像是一次回归,经过兜兜转转,“螺丝钉”终于被放到了他最想去的位置。

就这样,人到中年的李京文走马上任,又像八九点钟的太阳那样,开始了新的奋斗。事实证明,人生真正的志业,什么时候开始都不晚。

尽管多年不在学界,但关于新兴学科,李京文早有自己的思考。

“当时国内很多经济学研究都是定性分析。我数学好,就想能不能用数学的方法,对经济做定量分析,达到比较准确的效果。”后来,这样一门用数学方法和计算技术研究经济数量关系及其变化规律的学科,就被叫作数量经济学。

“另外,我认为研究经济问题,不但要懂经济,也要懂技术,还要把技术跟经济结合起来。”研究技术变化和经济发展的相互关系,这就是技术经济学的由来。

“这两个学科得到了于光远同志的肯定,我就坚决按这个路子走了。”李京文说。

3、开拓学科领域,构建理论框架

合适的人做合适的事,在学术界,李京文的开拓和创新能力得到了充分发挥。

从1985年到1998年,在李京文领衔数量经济与技术经济研究所的13年里,奠定了技术经济学的基本态势和基本框架,也奠定了数技经所在整个学术界的地位。

李京文先后主持了多项国家级重大科研项目,带领团队完成了一批有重大意义的研究,发表内部政策报告一百多篇,出版专著40多部,发表论文300余篇,获国家科技进步一等奖2项、二等奖3项、三等奖1项,北京市哲学社会科学二等奖1项,获颁“五个一工程”奖、孙冶方经济学奖和十多项省部级科技进步奖。

在技术经济学领域,他构建了学科理论框架,专著《技术经济理论与方法》是我国技术经济与管理学科的基本著作之一;他应用这套理论,带领团队在中国首次系统研究了技术进步的规律及其与经济增长、产业结构、经济效益的相互作用,主编出版的《技术进步与产业结构》丛书,成为这一领域的奠基性著作。

在数量经济学领域,他将数量经济学应用于经济研究,主张经济学要建立在量化分析的基础之上,引导我国经济研究工作从以定性研究为主转向定性与定量研究相结合,丰富了我国经济研究的分析方法,使我国经济研究规范化。与此同时,他还在国内首创用数量经济方法对国民经济和区域、企业发展进行预测。自1990年起,作为执行负责人,每年春、秋两次公开出版《中国经济形势分析与预测》(经济蓝皮书)。

“光是研究理论不行,要把理论跟项目结合起来。”李京文学术研究的旨归一向明确,不是为学术而学术,研究成果必须从象牙塔里走出来,向社会经济建设实践跨越,让经济学研究由社会科学领域向社会主义现代化建设的工程技术领域推进,实现社会科学同自然科学、工程技术的交融与结合,促进社会性的发展和经济增长。

回顾自己的人生,李京文坦言,有两件事情最让他有成就感,“一是对技术经济、数量经济理论做了比较详细的研究,二是培养了一批学生,我希望他们能把我的理论知识传承下去,发扬光大。”

李京文(1932年10月30日~2021年3月31日),我国著名经济学家及管理学家,中国工程院院士,曾任中国社会科学院数量经济技术经济研究所所长、研究员、经济学科片领导组组长,中国社会科学院学术咨询委员会委员、北京工业大学经济与管理学院教授、博士生导师,并兼任国家社科基金应用经济评审组及全国博士后管委会经济评审组召集人、国家中长期科技规划总,体组顾问委员会委员。作为我国技术经济和工程管理理论的开拓者之一,主持了三峡工程、南水北调、京沪高速铁路等超大型工程的技术经济论证,参与制定了环渤海经济圈、中部五省、海南、深圳等地区的经济发展战略。

延伸阅读

一次“模拟考试”定下终身志向

1949年春天,一位名叫李耿的广西地下党员在执行任务时被国民党当局抓捕入狱。李京文就是他的儿子。那时的李京文还是个高中生,学习成绩名列前茅,因从小耳濡目染,早早就与进步同学组织社团、出墙报、演话剧、反内战、争取民主,还当选为校学生会的学习与宣传部部长。

李耿在狱中被拷打,身体忍受着痛苦,心理也承受着孤独。李京文主动向当局申请,到狱中陪伴父亲,每天监狱一开门就进去,到了关门时间,再和工作人员一起离开。“这是一段非常紧张的日子,一边陪伴父亲,一边学习,还要保证学习好,不然学校就不会让我来回跑。”

好在这段特殊的监狱生涯很快结束。

当年12月,在广西地下党组织和各路游击队的配合下,解放军部队一路势如破竹,将五星红旗插上了镇南关(今友谊关),广西全境解放。这段与父亲共同迎接新中国的特殊经历,成了李京文人生中的一次“模拟考试”。

这时的中国,百废待兴。

1951年,李京文迎来高考,同时被华南文艺学院创作系和武汉大学经济系录取。

“我从小数学很好,语文也不错,对文学很感兴趣。”当李京文在院校和专业之间陷入犹豫时,正在中国人民大学就读的姐姐点拨了他:“现在国家要实施第一个五年计划,要搞经济建设,你应该学经济学!”父亲在来信中也同意姐姐的建议。

最终,李京文选择了武汉大学经济系。

倾心教育事业

自中年转轨进入学术界以来,李京文已经培养博士生50余人、硕士生70余人及博士后10人,目前年龄最小的博士生是“90后”。

严格、宽容——一提到李京文,不管是学生还是后辈,大家口中出现得最多的就是这两个关键词。

“李先生要求我们要先做人,后做事。”在《管理世界》杂志社社长李志军看来,在数技经所跟随李京文攻读研究生的三年对他一生影响至深,“他对人非常宽容,全国各地不少年轻人慕名找他请教一些问题,只要时间允许,他都愿意帮助,他的人品值得我们学习。”

与为人宽容形成对照的是,李京文在学术上的严格。李志军说,当年他从物理学跨考经济学,在导师李京文的指导下,从课题怎么承接到毕业论文怎么写,一点一点地学。“论文初稿出来后,他一字一句、从头到尾地帮我改,非常认真。”毕业时,李京文希望他留在所里工作,但李志军有自己的想法,“我说我还是想出去闯一闯”。最终,李京文尊重他的选择,遗憾而宽容地送走了这位自己严格训练出来的学生。其后,李志军前往国务院发展研究中心工作,成为一名经济学研究者。

1998年,卸任中国社科院数技经所所长后,李京文掌舵北京工业大学经济与管理学院,从海内外引进博士80人,充实了师资队伍,牵头申报了“管理科学与工程”“应用经济学”两个博士点,并亲自指导培养了博士50余人,为管理学科与学院的发展奠定了基础。